こんにちは!「ウーチーの薬剤師冒険記」へようこそ!

今回の記事では、「GFR(推算糸球体濾過量)」と「タンパク尿(定性・定量・アルブミン尿)」を活用し、薬剤師として患者さんにどのように受診を勧奨するかをご紹介します。この知識を基に、患者さんの腎機能低下を早期に発見し、適切な対応につなげる方法を一緒に考えていきましょう。

タンパク尿とGFRの基礎知識

腎機能の評価には以下の要素が欠かせません:

1. タンパク尿の種類

- 定性検査(尿試験紙法)

タンパク尿の有無を「マイナス(-)」から「プラス(+)」で簡易的に評価します。 - 定量検査(尿中タンパク質総量)

尿中のタンパク質量を数値で測定します。- 正常値:<0.15g/日

- アルブミン定量検査(尿中アルブミン量)

微量アルブミン尿を測定し、腎機能低下の早期発見に役立ちます。- 正常値:<30mg/gCr

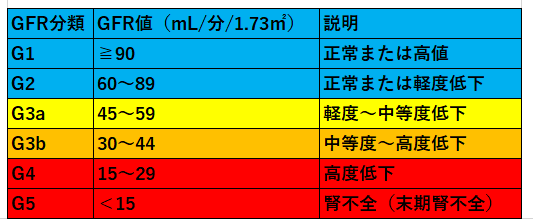

2. GFR(推算糸球体濾過量)の分類

GFRは腎機能を評価する指標で、以下のように分類されます:

タンパク尿 × GFRのリスク評価と薬剤師の対応かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準を参考に薬剤師がどのように対応したらよいか検討しました!

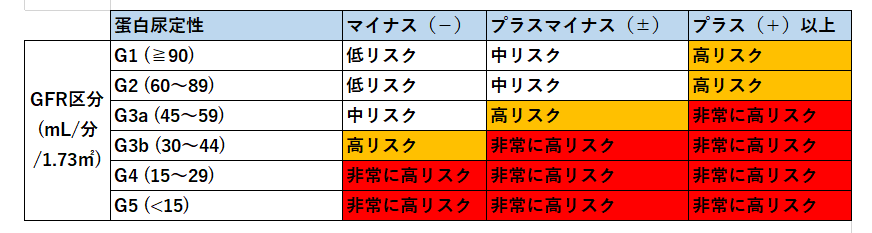

1. 尿タンパク定性 × GFR

薬剤師としての対応

- マイナス(-):GFRが45未満でリスクが高い場合、正確な評価のために尿タンパク定量検査を提案し、必要に応じて腎臓専門医を紹介します。

- プラスマイナス(±):GFRが60未満でリスクが高い場合も、定量検査と専門医受診を提案します。

- プラス(+)以上:どのGFR値でも高リスクと判断し、早期の専門医受診を強く勧めます。

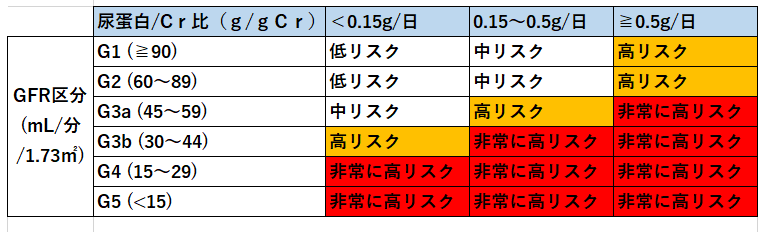

2. 尿タンパク定量 × GFR

薬剤師としての対応

- 0.15g未満かつGFRが45未満:腎機能低下のリスクを減らすため、SGLT2阻害薬の使用を医師に相談します。(糖尿病合併時は推奨、糖尿病非合併は要検討)

- 0.15g以上:高リスクはSGLT2阻害薬やMRAの使用、血圧治療を医師に相談します。

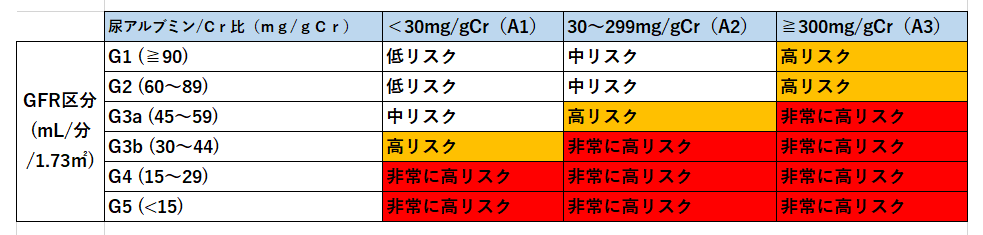

3. アルブミン定量 × GFR

薬剤師としての対応

- 30mg/gCr未満かつGFRが45未満:腎機能低下のリスクを減らすため、SGLT2阻害薬の使用を医師に相談します。(糖尿病合併時は推奨、糖尿病非合併は要検討)

- 30mg/gCr以上:SGLT2阻害薬やMRA(ケレンディアなど)、血圧治療を医師へ相談します。

最新の治療薬と腎保護への提案

- SGLT2阻害薬

腎保護作用や心血管リスクの低減、アルブミン尿の減少が期待されます。 - MRA(ケレンディア)

アルブミン尿の改善や腎保護効果がエビデンスとして確認されています。

他のMRAはエビデンスは十分ではないものの、作用機序から蛋白尿の低下が期待されます。 - 血圧コントロールのフォロー

血圧の適切な管理は、タンパク尿やアルブミン尿の安定化に寄与します。

書籍紹介ページ

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023

- 編集:日本腎臓学会

- 概要:

- このガイドラインは、慢性腎臓病(CKD)の診療に関する最新のエビデンスを基に作成されています。腎機能低下やタンパク尿の進行予防、リスク評価、治療戦略などについて具体的な指針を提供しています。臨床の現場で必要な情報を網羅しており、腎疾患に携わる全ての医療従事者にとって必携の一冊です。

- 特に薬剤師が患者指導や医師との連携に役立てられる内容が豊富で、SGLT2阻害薬やMRAなど、CKD治療における最新の薬剤情報も含まれています。

- おすすめポイント:

- リスク評価表や治療のアルゴリズムがわかりやすくまとめられている。

- 診療の実践に直結する具体的な指針が掲載されている。

薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がやさしく教える慢性腎臓病フォローアップの勘所

- 著者:長澤将

- 概要:

- 慢性腎臓病(CKD)のフォローアップに必要な知識を、専門医の視点からわかりやすく解説した一冊です。腎疾患患者の状態把握や薬物療法、生活指導のポイントなど、薬剤師が日々の業務で即実践できる内容が満載です。

- また、患者のQOL向上を目指した治療アプローチや、医師との連携を強化するための具体的なアドバイスが記載されています。

- おすすめポイント:

- 専門医の視点で、実践的なCKDフォローアップの方法を学べる。

- 症例を交えた具体的な解説が豊富で、薬剤師に特化した内容。

おすすめ書籍

腎機能低下や慢性腎臓病のフォローアップをしっかり学びたい方に向けて、以下の書籍をおすすめします。

- エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023(日本腎臓学会 編)

- CKD診療に必要な最新のエビデンスと治療戦略を網羅した必携書。

https://amzn.to/4giNUMs

- 薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がやさしく教える慢性腎臓病フォローアップの勘所(長澤将 著)

- CKD患者へのフォローアップを実践的に学べる薬剤師向けの実用書。

Amazon.co.jp

これらの書籍を活用して、慢性腎臓病に関する知識を深め、患者さんへの対応力をさらに高めてみませんか?

まとめ

GFRとタンパク尿のデータを活用したリスク評価は、患者さんの腎機能低下を早期に発見し、適切な対応につなげるための重要なツールです。薬剤師として、患者さんに寄り添い、腎保護や生活の質向上を目指してサポートしていきましょう。

この記事が、皆さんの日々の業務に役立つことを願っています!次回もお楽しみに!

Amazon Kindle Unlimited & プライム会員

電子書籍を活用した学習は、薬剤師にとって効率的な方法の一つです。特に、Amazonの**Kindle Unlimited(KDP読み放題)**を活用すれば、薬剤師向けの専門書を気軽にチェックできます。

▶ Kindle Unlimitedで薬剤師向けの書籍を読む

Kindle Unlimitedにサインアップして無料体験に登録する

Kindle Unlimitedに登録すると、人気のシリーズ、ベストセラー、名作などに好きなだけアクセスして、シームレスなデジタル読書体験を実現できます。

また、Amazonプライム会員になれば、書籍の購入や動画視聴、配送特典などのメリットもあります。

Amazon.co.jp: Amazon Prime

コメント